der AUGE/UG – Alternative, Grüne und Unabhängige GewerkschafterInnen

zur 171. Hauptversammlung der Bundesarbeitskammer am 2. Dezember 2021

Antrag mehrheitlich angenommen

FSG: ja

ÖAAB, FA: für Zuweisung

Antragsbearbeitung im Vorstand

Die 171. Hauptversammlung der Bundesarbeitskammer möge beschließen:

Die Bundesarbeitskammer bekräftigt im Sinne ihres bisherigen Einsatzes für eine sozial gerechte Welt, in vollkommener Übereinstimmung mit dem 6. Sachstandsbericht des Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) und dem daraus erarbeitenden naturwissenschaftlichen Kenntnisstand, sich auf allen Ebenen ihrer Tätigkeit, für eine Welt einzusetzen, die allmählich einen nachhaltigen Pfad beschreitet. In der die globalen Gemeinschaftsgüter wichtig genommen und bewahrt und in der die Grenzen der Natur respektiert werden. Eine Welt in der statt Wirtschaftswachstum zunehmend das menschliche Wohlbefinden im Fokus steht. In der Einkommensungleichheiten zwischen den Staaten und innerhalb der Staaten reduziert werden und in der sich der Konsum an einem geringen Material- und Energieverbrauch orientiert.

Am 9. August 2021 veröffentlichte der Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) seinen Bericht der Arbeitsgruppe I des 6. Sachstandsbericht, der den naturwissenschaftlichen Kenntnisstand darstellt. Der IPCC gilt dabei als „Goldstandard“ der Klimaforschung. Seine Sachstandsberichte gelten innerhalb der Wissenschaft als glaubwürdigste und fundierteste Darstellung des naturwissen-schaftlichen, technischen und sozioökonomischen Forschungsstandes über das Klima. Die Schlussfolgerungen werden weltweit von den großen wissenschaftlichen Gesellschaften mit einschlägiger fachlicher Kompetenz bestätigt und bekräftigt. (6. Sachstandsbericht: https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_Full_Report.pdf)

Die naturwissenschaftlichen Fakten

Der Bericht unterstreicht den menschlichen Einfluss auf das Klima. So sei es „eindeutig, dass der Einfluss des Menschen die Atmosphäre, den Ozean und die Landflächen erwärmt hat.“ Zudem wirkt sich der vom Menschen verursachte Klimawandel „bereits auf viele Wetter-und Klimaextreme in allen Regionen der Welt aus. Seit dem Fünften Sachstandsbericht gibt es stärkere Belege für beobachtete Veränderungen von Extremen wie Hitzewellen, Starkniederschlägen, Dürren und tropischen Wirbelstürmen sowie insbesondere für deren Zuordnung zum Einfluss des Menschen“, so die Hauptaussagen aus dem Bericht. (zitiert nach: Sechster IPCC-Sachstandsbericht (AR6) Beitrag von Arbeitsgruppe I: Naturwissenschaftliche Grundlagen – Hauptaussagen,

https://www.de-ipcc.de/media/content/Hauptaussagen_AR6-WGI.pdf)

Der Bericht der Arbeitsgruppe I behandelt auch die möglichen „Klimazukünfte“. So unterstreicht der Bericht in aller Deutlichkeit, dass eine globale Erwärmung von 1,5°C und 2°C im Laufe des 21. Jahrhundert überschritten wird, „es sei denn, es erfolgen in den kommenden Jahrzehnten drastische Reduktionen der CO2-und anderer Treib-hausgasemissionen.“ Aus naturwissenschaftlicher Sicht erfordert die Begrenzung des stattfinden Klimawandel auf ein bestimmtes Niveau, „eine Begrenzung der kumulativen CO2-Emissionen, wobei zumindest netto Null CO2-Emissionen erreicht werden müssen“. Dabei führen Szenarien mit niedrigen oder sehr niedrigen Treib-hausgasemissionen, „innerhalb von Jahren zu erkennbaren Auswirkungen auf die Treibhausgaskonzentrationen“. (zitiert nach: Sechster IPCC-Sachstandsbericht (AR6)Beitrag von Arbeitsgruppe I: Naturwissenschaftliche Grundlagen – Hauptaussagen,

https://www.de-ipcc.de/media/content/Hauptaussagen_AR6-WGI.pdf)

Ökonomische, soziale und gesellschaftliche Zukunftsszenarien

Die erwähnten Szenarien bis zum Jahr 2100 sind einerseits die sogenannten RCP-Szenarien (Representative Concentration Pathways), die die physikalischen Grund-lagen festlegen, mit denen bestimmte Klimaziele (wie das 1,5°C oder 2°C-Ziel) erreichbar wären. Das ist vor allem der Strahlungsantrieb, ein Maß für die Änderung der Energiebilanz der Erde. Die Begründung für diese RCP-Szenarien werden durch die SSP-Szenarien (Shared Socioeconomic Pathways) geliefert, die die wichtigsten sozioökonomischen, demographischen, technologischen, politischen, institutionellen und Lebensstil-Trends beschreiben.

Die wissenschaftlichen Grundlagen und Facharbeiten zu den SSP-Szenarien sind in der „SSP-Datenbank“ des Internationale Institut für Angewandte Systemanalyse (IIASA) nachzulesen.

(https://tntcat.iiasa.ac.at/SspDb/dsd?Action=htmlpage&page=80)

Das IIASA ist ein unabhängiges internationales Forschungsinstitut mit seinem Sitz in Laxenburg bei Wien und war maßgeblich an der Erstellung der SSP-Szenarien mitbeteiligt.

Die sozioökonomischen Szenarien in Deutsch zusammengefasst:

- SSP1: Der nachhaltige und grüne Weg (im Original: green Road). – Die Welt beschreitet allmählich einen nachhaltigen Pfad. Die globalen Gemeinschaftsgüter werden wichtig genommen und bewahrt, die Grenzen der Natur werden respektiert. Statt Wirtschaftswachstum steht zunehmend das menschliche Wohlbefinden im Fokus. Die Einkommensungleichheiten zwischen den Staaten und innerhalb der Staaten werden reduziert. Der Konsum orientiert sich an einem geringen Material- und Energieverbrauch.

- SSP2: Der mittlere Weg. – Die bisherige Entwicklung setzt sich in die Zukunft fort. Die Entwicklungen beim Einkommen in den einzelnen Ländern gehen weit auseinander. Es gibt zwar eine gewisse Zusammenarbeit zwischen den Staaten, die jedoch nur geringfügig weiterentwickelt wird. Das globale Bevölkerungs-wachstum ist moderat und schwächt sich in der zweiten Jahrhunderthälfte ab. Umweltsysteme erfahren eine gewisse Verschlechterung.

- SSP3: Regionale Rivalitäten. – Eine Wiederbelebung des Nationalismus und regionale Konflikte rücken globale Themen in den Hintergrund. Die Politik orientiert sich zunehmend an nationalen und regionalen Sicherheitsfragen. Investitionen in Bildung und technologische Entwicklung nehmen ab. Ungleich-heiten nehmen zu. In einigen Regionen kommt es zu starken Umwelt-zerstörungen.

- SSP4: Ungleichheit. – Die Kluft zwischen entwickelten Gesellschaften, die auch global kooperieren, und solchen, die auf einer niedrigen Stufe der Entwicklung mit niedrigem Einkommen und geringem Bildungsstand verharren, nimmt weiter zu. In einigen Regionen ist Umweltpolitik bei lokalen Problemen erfolgreich, in anderen nicht.

- SSP5: Die fossile Entwicklung. – Die globalen Märkte sind zunehmend integriert, mit der Folge von Innovationen und technologischem Fortschritt. Die soziale und ökonomische Entwicklung basiert jedoch auf der verstärkten Ausbeutung der fossilen Brennstoffressourcen mit einem hohen Kohleanteil und einem energie-intensiven Lebensstil weltweit. Die Weltwirtschaft wächst und lokale Umwelt-probleme wie die Luftverschmutzung werden erfolgreich bekämpft.

(zitiert nach dem „Bildungswiki Klimawandel“, ein Kooperationsprojekt zwischen dem Deutschen Bildungsserver und dem Climate Service Center, das vom Bundes-ministerium für Bildung und Forschung am Helmholtz-Zentrum Geesthacht eingerichtet wurde, https://wiki.bildungsserver.de/klimawandel/index.php/SSP-Szenarien)

Die Zukunft, die die Menschheit rettet wird

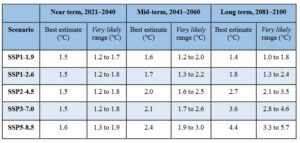

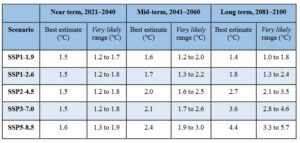

Die FachexpertInnen des IPCC prognostizierten für ihren Bericht nun anhand dieser SSP-Szenarien, die weitere Entwicklung des Klimas bis zum Jahr 2100 und sind zu dem Schluss gekommen, dass nur ein Szenario bzw. zwei Varianten eines Szenarios, die Erderwärmung unter 2°C begrenzen können. Das sind das Szenario SSP1-1.9 bzw. SSP1-2.6 – also das Szenario SSP1. Die Zahl dahinter ist der jeweilige „Strahlungsantrieb“. SSP1-1.9 beschreibt damit im Sinne des SSP1-Szenario etwas ambitioniertere Klimaschutzmaßnahmen als SSP1-2.6.

Konkret wird im Bericht festgestellt: „Based on the assessment of multiple lines of evidence, global warming of 2°C, relative to 1850–1900, would be exceeded during the 21st century under the high and very high GHG emissions scenarios considered in this report (SSP3-7.0 and SSP5-8.5, respectively). Global warming of 2°C would extremely likely be exceeded in the intermediate scenario (SSP2-4.5). Under the very low and low GHG emissions scenarios, global warming of 2°C is extremely unlikely to be exceeded (SSP1-1.9), or unlikely to be exceeded (SSP1-2.6)25. Crossing the 2°C global warming level in the mid-term period (2041–2060) is very likely to occur under the very high GHG emissions scenario (SSP5-8.5), likely to occur under the high GHG emissions scenario (SSP3-7.0), and more likely than not to occur in the inter-mediate GHG emissions scenario (SSP2-4.5)“

(6. Sachstandsbericht des IPCC, Bericht der Arbeitsgruppe I, Seite SPM-18)

Die Temperatur von 2°C wird also in den Szenarien mit hohen Treibhausgas-emissionen überschritten (SSP3-7.0 bzw. SSP5-8.5), aber bei den Szenarien mit niedrigen Treibhausgasemissionen ist ein Überschreiten der 2°C unwahrscheinlich. Im Bericht der Arbeitsgruppe I des 6. Sachstandsberichts des IPCC sind dazu zwei aufschlussreiche Grafiken zu finden:

(Grafiken aus dem 6. Sachstandsbericht des IPCC, Bericht der Arbeitsgruppe I, Seite SPM-16 und SPM-18)